Impact Des Lois Sur Les Prostituées À Draveil : Réalité Et Défis.

Découvrez Comment Les Lois Sur La Prostitution Impactent Les Prostituées À Draveil, Révélant La Réalité Et Les Défis Auxquels Elles Font Face Au Quotidien.

**les Lois Sur La Prostitution En France** Impact Sur Les Travailleuses À Draveil.

- L’évolution Des Lois Sur La Prostitution En France

- Les Conséquences De La Criminalisation Pour Les Travailleuses

- La Réalité Du Travail Du Sexe À Draveil

- Les Initiatives De Soutien Pour Les Professionnelles

- L’impact Des Stéréotypes Sur La Perception Publique

- Perspectives D’amélioration Des Droits Des Travailleuses

L’évolution Des Lois Sur La Prostitution En France

L’histoire de la régulation en matière de prostitution en France a été marquée par des transformations significatives. Depuis l’abolition du proxénétisme en 1946, le cadre légal s’est complexifié, favorisant un environnement où la stigmatisation et l’insécurité prévalent pour les travailleuses du sexe. Un tournant majeur s’est produit en 2016 avec l’adoption de la loi sur la prostitution qui adopte une approche abolitionniste, criminalisant l’achat des services sexuels. Cette loi, présentée comme un moyen de réduire l’exploitation, a eu pour effet de rendre le travail du sexe encore plus dangereux et clandestin, incitant certaines à se tourner vers des pratiques risquées, similaires à celles observées dans des environnements de “Pill Mill”, où la vulnérabilité augmente considérablement.

À Draveil, cette évolution législative s’est ressentie au niveau local. Les travailleuses se retrouvent dans une situation d’isolement, souvent dépourvues des protections nécessaires, semblable à celle des usagers de “Fridge Drugs”, confrontés à l’abus médical. Les arrestations fréquentes ajoutent une pression supplémentaire, pilotant ces professionnelles vers des réseaux souterrains, empreints de peur et de précarité. Il n’est pas surprenant que des initiatives de soutien aient évolué pour répondre à ces défis croissants, cherchant à rétablir une forme de dignité et de sécurité, essentielles pour ces femmes. À travers ces ajustements législatifs, on voit finalement comment la discorde entre loi et réalité sociale continue d’affecter ceux qui sont déjà en marge.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1946 | Abolition du proxénétisme |

| 2016 | Loi abolitionniste criminalisant l’achat de services sexuels |

Les Conséquences De La Criminalisation Pour Les Travailleuses

La criminalisation du travail du sexe en France a eu des répercussions profondes sur les droits et la sécurité des prostituées à Draveil. Dans un environnement où le soutien institutionnel fait défaut, ces femmes se retrouvent souvent vulnérables face à des violences et à des abus. La peur de la police les pousse à éviter de signaler les agressions, créant ainsi un climat d’impunité pour les criminels. Cette situation, loin de protéger les travailleuses du sexe, les isole davantage, les rendant dépendantes de réseaux parfois dangereux.

En effet, le statut illégal de leur activité entraîne des conséquences économiques. Beaucoup de prostituées se voient contraintes de travailler dans des conditions précaires, ce qui augmente leur exposition aux maladies transmissibles. Le manque d’accés à des soins de santé appropriés peut rendre l’utilisation de “happy pills” ou d’autres substances une option de survie, plutôt que de choix éclairé. La criminalisation n’a donc pas seulement un impact social; elle occasionne aussi des problèmes de santé qui auraient pu être évités dans un cadre légal.

De plus, ces femmes font face à un jugement public constant, souvent véhiculé par des stéréotypes négatifs. Ce regard dévalorisant de la société affecte leur dignité et leur estime personnelle. Leurs exploitations deviennent invisibles derrière les murs de la stigmatisation, réduisant leurs chances d’accéder à de meilleures opportunités de travail ou à une assistance sociale. Cette marginalisation renforce l’idée que leur activité ne devrait pas être reconnue ou réglementée.

Dans ce contexte, l’urgence d’initiatives de soutien devient primordiale. Des organisations locales tentent de fournir des ressources, allant de l’accès à des soins de santé à des programmes d’éducation. De telles initiatives peuvent jouer un rôle crucial pour renforcer la sécurité et les droits des prostituées à Draveil, tout en œuvrant à la réduction du stigmate qui les entoure et en favorisant une meilleure compréhension de ce qu’implique réellement le travail du sexe.

La Réalité Du Travail Du Sexe À Draveil

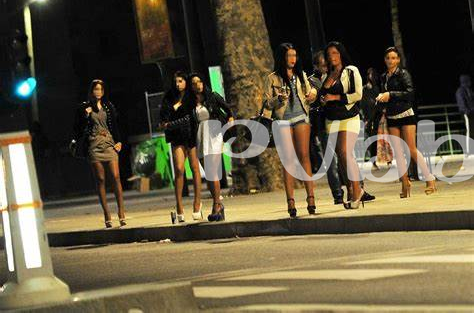

Dans la ville de Draveil, le travail du sexe est empreint de réalités complexes et nuancées, que vivent au quotidien les prostituées draveil. Les militantes mettent en lumière des conditions souvent précaires et stigmatisantes, influencées par les lois qui régissent leur activité. Malgré un besoin d’autonomie financier, nombreuses d’entre elles naviguent dans un système qui ne les soutient guère. L’impact direct de la criminalisation amène des risques accrus et des situations vulnérables, où la peur de la répression peut mener à des pratiques moins sécurisées.

L’environnement local joue également un rôle déterminant dans la manière dont ces femmes exercent leur métier. La clientèle, parfois soumise à des attentes irréalistes, peut injecter des pratiques dangereuses, telles que la consommation de drogues pour mieux gérer la pression. Des termes comme “happy pills” ou “speed” peuvent farouchement s’immiscer dans ce contexte, créant une dynamique où la santé physique et mentale s’effrite. La recherche d’adrénaline et de reconnaissance sociale pousse certaines à consommer des substances pour maintenir un rythme soutenu.

Avec ce tableau, une lueur d’espoir émerge : des groupes de soutien se développent pour aider les travailleuses à Draveil à se reconnecter avec leur dignité. Ces initiatives offrent non seulement des espaces de sécurité, mais également des ressources pour naviguer dans les défis quotidiens. Ici, l’éducation sur les droits et la santé prend une place prépondérante, permettant aux prostituées de s’informer et de se protéger.

Cependant, le chemin vers une législation plus juste et un respect accru pour ces femmes reste semé d’embûches. Les stéréotypes et les préjugés persistent au sein de la société, influençant la perception publique et renforçant l’isolement des travailleuses du sexe. Un avenir où leurs voix sont reconnues et leurs droits respectés semble encore lointain, mais la volonté de changement subsiste, nourrie par les expériences des femmes qui arpentent les rues de Draveil.

Les Initiatives De Soutien Pour Les Professionnelles

À Draveil, un réseau de soutien s’est progressivement développé pour les prostituées, cherchant à atténuer les conséquences de la criminalisation. Ces initiatives visent à offrir des ressources concrètes et à créer un environnement où les travailleuses du sexe peuvent se sentir en sécurité et respectées. Des associations locales, souvent en collaboration avec des organisations nationales, proposent des services variés, comprenant un accès à des soins de santé, des conseils juridiques et même des programmes de formation. Ces structures aident à contrer l’isolement que peuvent éprouver ces femmes face à une société souvent hostile.

Paradoxalement, alors que la stigmatisation liée à leur métier persiste, de nombreux acteurs sociaux oeuvrent pour améliorer la visibilité et le soutien des prostituées à Draveil. Des campagnes de sensibilisation, soutenues par des témoignages de travailleuses elles-mêmes, cherchent à faire tomber les préjugés et à engendrer une compréhension plus nuancée de leur réalité. De plus, des soirées communautaires, parfois qualifiées de “Pharm Party”, permettent aux femmes de partager leurs expériences et de construire des liens, tout en abordant des préoccupations telles que la santé mentale. Ces rassemblements sont essentiels pour contrer le sentiment d’abandon, tel un “elixir” de solidarité en ces temps difficiles. Grâce à ces efforts, l’espoir reste vif : celui d’être un jour reconnues comme des professionnelles à part entière, avec des droits et une dignité.

L’impact Des Stéréotypes Sur La Perception Publique

Les stéréotypes entourant le travail du sexe, en particulier à Draveil, jouent un rôle crucial dans la manière dont la société perçoit les prostituées. Souvent, ces femmes sont réduites à une image négative, associées à des comportements marginaux et à la criminalité. Cela engendre non seulement de la stigmatisation, mais aussi une méfiance qui complique leur intégration dans la société. Par exemple, les idées reçues font souvent croire que toutes les travailleuses du sexe sont victimes de l’exploitation ou choisissent ce métier par manque d’autres options, tandis que beaucoup exercent avec un certain degré d’autonomie. Dans ce contexte, il est difficile de dissocier la réalité des préjugés, et il est essentiel de comprendre que la perception publique ne reflète pas nécessairement la diversité des expériences de ces femmes.

Cette stigmatisation contribue également à une marginalisation qui se traduit par l’isolement des prostituées draveil, les rendant moins susceptibles de rechercher de l’aide ou de se défendre contre les violences qu’elles peuvent subir. En intégrant des stéréotypes dans les discussions publiques, il devient courant d’imaginer ces travailleuses comme des “junkie’s itch” en quête de drogues ou comme étant “zombie pills” sans volonté propre. Ces perceptions biaisées envahissent le discours social et empêchent une approche plus humaine et pratique des politiques de soutien. Pour changer cette dynamique, il est donc nécessaire d’éduquer le public et d’encourager des conversations ouvertes qui mettent en lumière la complexité de leur réalité plutôt que de les cantonner à des clichés simplistes.

| Stereotypes | Impacts |

|---|---|

| Victimes d’exploitation | Stigmatisation et isolement |

| Comportement marginal | Méfiance et refus d’aide |

| Réduction à des clichés | Conversations biaisées |

Perspectives D’amélioration Des Droits Des Travailleuses

Les droits des travailleuses du sexe à Draveil peuvent être améliorés à travers plusieurs pistes pertinentes. En premier lieu, un dialogue ouvert entre le gouvernement et les travailleuses est essentiel. Ce dialogue pourrait faciliter la création de lois qui ne criminalisent pas le travail du sexe, mais plutôt qui le réglementent, permettant ainsi à ces femmes de travailler dans un cadre légal et sécurisé. Loin d’encourager des comportements nuisibles, cette approche offrirait une protection contre la violence et l’exploitation.

Ensuite, l’éducation est un outil puissant. En intégrant des programmes de sensibilisation sur les droits des travailleuses du sexe dans les écoles et les institutions publiques, on pourrait briser les stéréotypes nuisibles. Cela pourrait transformer la perception du public et favoriser un environnement plus tolérant et compréhensif. En agissant ainsi, les travailleuses se sentiraient plus valorisées et reconnues, ce qui pourrait améliorer leur bien-être général.

Un autre aspect important est la mise en place d’initiatives de soutien concret, comme des centres de ressources où les travailleuses peuvent obtenir des conseils juridiques, médicaux ou psychologiques. Ces espaces devraient être accessibles, sans jugement, afin de soutenir les femmes qui peuvent se sentir isolées face à leur situation. De plus, le renforcement de l’accès à des soins de santé adéquats, y compris des services de santé mentale, pourrait s’avérer bénéfique pour leur qualité de vie.

Enfin, la promotion de plateformes de dialogue où les travailleuses peuvent partager leurs expériences et préoccupations est cruciale. En encourageant cette communication, les gouvernements et les ONG peuvent mieux comprendre les besoins spécifiques de cette population. Pour bâtir une société inclusive et respectueuse, il est impératif d’écouter et d’intégrer les voix des travailleuses dans le débat public.

Comments are closed.