Mobilisation Des Prostituées Au Mali : Luttes Et Activisme À Bamako

Découvrez Comment Les Travailleuses Du Sexe À Bamako S’organisent Pour Défendre Leurs Droits Et Améliorer Les Conditions De Vie Des Prostituées Au Mali.

**les Luttes Des Travailleuses Du Sexe À Bamako** Mobilisation Et Activism Pour De Meilleures Conditions.

- Historique Des Luttes Des Travailleuses Du Sexe À Bamako

- Dynamique De Mobilisation : Groupes Et Associations Clés

- Les Défis Et Obstacles Rencontrés Par Les Travailleuses

- Initiatives Locales Pour L’amélioration Des Conditions De Travail

- Impact De La Stigmatisation Sur La Vie Quotidienne

- Perspectives D’avenir : Espoirs Et Stratégies D’action

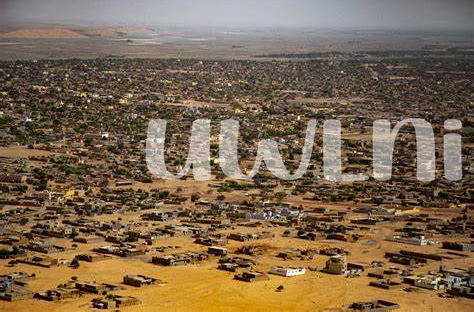

Historique Des Luttes Des Travailleuses Du Sexe À Bamako

Les luttes des travailleuses du sexe à Bamako ont une riche histoire, marquée par des défis incontournables et des moments de mobilisation significatifs. Dans les années 1990, alors que le pays commençait à faire face aux conséquences du commerce des femmes et de l’exploitation sexuelle, des femmes ont commencé à s’organiser pour revendiquer leurs droits. Ces pionnières essayaient de briser le silence et de combattre la stigmatisation associée à leurs activités. Progressivement, des organismes de soutien ont vu le jour, contribuant à la mise en réseau et à la sensibilisation quant aux conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe.

Au fil des années, plusieurs groupes et associations, souvent formés par des anciennes travailleuses elles-mêmes, ont émergé pour faire entendre leur voix. Ces organisations s’engagent dans des campagnes de sensibilisation et des actions de plaidoyer afin de changer les perceptions négatives liées à leur travail. Parallèlement, elles ont récemment entrepris des initiatives pour contrer les pratiques néfastes des “Candyman”, ces médecins qui prescrivent trop facilement des médicaments sans offrir un suivi approprié. Ces luttes témoignent non seulement d’une volonté de se battre pour de meilleures conditions de travail, mais aussi de la résilience face aux normes socioculturelles restrictives.

Dans ce contexte difficile, les travailleuses se battent pour des droits fondamentaux et la reconnaissance de leur position dans la société. Les efforts pour sensibiliser le public et les décideurs sont essentiels car ils ouvrent la voie à une meilleure compréhension et acceptation. Cela a également permis de démystifier des aspects de leur métier souvent perçus à travers un prisme négatif. Ainsi, elles continuent à lutter pour leurs droits, espérant construire un avenir où leurs voix pourront être entendues et respectées.

| Années | Événements clés |

|---|---|

| 1990 | Début des mobilisations des travailleuses du sexe à Bamako. |

| 2000 | Formation des premières associations de soutien. |

| 2010 | Lutte contre les abus des médecins et sensibilisation. |

Dynamique De Mobilisation : Groupes Et Associations Clés

À Bamako, les luttes des travailleuses du sexe ont conduit à la formation de plusieurs groupes et associations qui jouent un rôle crucial dans la défense de leurs droits. Parmi ces organisations, l’Association des Travailleuses de Sexe du Mali (ATSM) se démarque par son engagement inébranlable pour améliorer les conditions de vie et de travail des prostituées mali. Grâce à un ensemble d’initiatives, l’ATSM a su mobiliser ses membres autour de problématiques communes, comme l’accès à des soins de santé adéquats et la lutte contre la stigmatisation. Ces efforts sont essentiels, surtout dans un environnement où les travailleuses doivent souvent faire face à des défis considérables, tels que l’exclusion sociale et la violence.

En parallèle, des réseaux informels, parfois qualifiés de “Pharm Party”, se forment pour échanger des ressources et des stratégies. Ces rencontres permettent aux travailleuses d’accéder à un “elixir” d’encouragement et de solidarité, les aidant à surmonter les pressions du quotidien. Un des objectifs des associations est d’éduquer les membres sur leurs droits, ce qui inclut des informations sur les dangers de certains “narcs”, ou médicaments, souvent associés à une utilisation abusive. Cela démontre non seulement la nécessité d’une gestion communautaire des ressources, mais aussi l’importance d’une sensibilisation collective pour changer la perception publique.

Les associations doivent également faire face à des difficultés financières et à un manque de soutien institutionnel. Leurs actions, bien que courageuses, sont souvent entravées par des obstacles liés à la stigmatisation sociale. Ainsi, ils cherchent à influencer le “gouvernement” pour qu’il prenne en compte leurs revendications. En favorisant le dialogue et en créant des espaces de rencontre, ces groupes indépendants œuvrent pour construire un futur meilleur, où les prostituées mali peuvent vivre librement, sans crainte de discrimination ou de violence.

Les Défis Et Obstacles Rencontrés Par Les Travailleuses

Les travailleuses du sexe à Bamako, souvent stigmatisées, rencontrent de nombreux obstacles qui affectent à la fois leur sécurité et leurs conditions de vie. Parmi ces défis, la violence, tant physique que verbale, est omniprésente. Elles doivent se défendre contre des clients agressifs et la brutalité de certains membres de la police, ce qui crée un climat de peur et d’insécurité. De plus, l’absence de lois protectrices exacerbe leur vulnérabilité. Lorsque les prostituées mali cherchent à obtenir justice, elles se trouvent souvent face à un système judiciaire qui ne les prend pas au sérieux.

Sur le plan de la santé, l’accès aux soins médicaux reste un autre problème majeur. Beaucoup de travailleuses ne peuvent pas se permettre de consulter un médecin en raison des coûts élevés des soins et des médicaments. Les prescriptions peuvent être compliquées, et dans de nombreux cas, les femmes ont des difficultés à compléter un traitement en raison de l’absence de médicaments spécifiques, souvent les génériques étant difficiles à trouver. De plus, la peur d’être jugées ou exposées, surtout dans des environnements où la stigmatisation est forte, les empêche de chercher un soutien médical adéquat.

La désinformation et l’absence de programmes d’éducation sur la santé sexuelle aggravent les risques de maladies transmissibles. Cela se traduit par une dépendance à des solutions inappropriées, comme le recours à des “happy pills” pour gérer le stress et l’anxiété liés à leur situation. Parfois, elles s’engagent dans des comportements à risque pour faire face à des pressions économiques. Cela peut rendre leur santé encore plus précaire, créant un cycle difficile à rompre.

La discrimination socio-économique joue également un rôle crucial dans leurs luttes quotidiennes. Les travailleuses du sexe sont généralement exclues des opportunités d’emploi formel, créant une dépendance à ce secteur. La précarité économique se conjugue avec le manque de soutien social, tandis qu’elles dépendent souvent de leur réseau pour naviguer dans leurs défis. Il est donc vital d’améliorer l’accès à des services sociaux, afin de leur permettre de trouver des voies alternatives et de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement.

Initiatives Locales Pour L’amélioration Des Conditions De Travail

À Bamako, plusieurs efforts ont émergé pour améliorer les conditions de travail des travailleuses du sexe, souvent vulnérables et marginalisées. Ces initiatives sont menées par des groupes communautaires et des associations qui se battent pour garantir des droits humains et une sécurité sociale. Ces organisations réalisent des campagnes pour sensibiliser le public et l’état, en mettant en avant les défis spécifiques rencontrés par les prostituées au Mali. En se mobilisant, ils cherchent à créer un dialogue sur la nécessité de réglementations qui répondent aux besoins de ces femmes, souvent exposées à des conditions de travail inhumaines et à la violence.

L’une des approches adoptées consiste à offrir des ateliers sur la santé, où des informations sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et des services de santé de qualité sont dispensées. Ces échanges permettent aux travailleuses d’accéder à des prescriptions de médicaments essentiels, tout en leur fournissant les outils nécessaires pour prendre soin de leur santé. Des espaces de rencontre sont également organisés, favorisant le soutien entre pairs, ce qui contribue grandement à leur bien-être émotionnel et à leur sécurité. Dans ces cadres, le partage d’expériences et d’astuces sur la gestion des situations à risque devient vital pour ces femmes.

Malgré les défis, l’espoir grandit grâce à ces initiatives et au soutien croissant de la société civile. Les luttes menées par des organisations comme celles-ci témoignent de la résilience des travailleuses du sexe et de leur désir d’améliorer leur vie. En héros silencieux, ces femmes s’unissent pour défendre leurs droits et s’assurer que leurs voix soient entendues dans une société qui les stigmatise encore. Ce changement progressif pourrait être le début d’une transformation radicale des perceptions et de la réalité des travailleuses du sexe à Bamako.

Impact De La Stigmatisation Sur La Vie Quotidienne

Les travailleuses du sexe à Bamako font face à une stigmatisation systématique qui impacte leur vie quotidienne de manière si profonde qu’elle influence même les interactions sociales les plus banales. Considérées souvent comme des “prostituées mali”, elles subissent la honte et le rejet, ce qui limite non seulement leurs opportunités d’emploi dans d’autres secteurs, mais aussi leur accès à des services de santé adéquats. Cette exclusion sociale engendre des situations où les préjugés altèrent des soins médicaux essentiels. Par exemple, lorsque ces femmes se rendent dans des pharmacies, elles peuvent être traitées différemment par les pharmaciens, et les prescriptions comme des “happy pills” peuvent être refusées à cause de leur statut. Cela crée un cercle vicieux difficile à briser.

De plus, la peur du jugement engendre un isolement accru parmi ces femmes. Elles évitent d’exprimer leurs besoins en matière de santé sexuelle ou mentale, ce qui limite leur capacité à recevoir des traitements appropriés. La stigmatisation les tic-tac sur des solutions alternatives, comme se tourner vers des “candyman” pour obtenir des médicaments en dehors du circuit traditionnel, augmentant les risques de dépendance et de complications sanitaires. Ce comportement, bien que risqué, est souvent perçu comme une alternative à un système de santé qui semble inaccessible, faisant de la survie quotidienne un combat permanent.

Enfin, la stigmatisation constitue un obstacle majeur à leur mobilisation collective. Les luttes pour des droits et des reconnaissances deviennent complexes lorsque la peur de l’exposition domine. Les rassemblements et les discussions autour de l’amélioration des conditions de travail sont souvent entravés par des mentalités rétrogrades profondément ancrées dans la société malienne. Cela rend encore plus difficile la création d’un mouvement uni et solide qui pourrait défendre de manière efficace leurs intérêts.

| Aspect | Impact |

|---|---|

| Accès aux soins | Refus de prescriptions et stigmatisation par les pharmaciens |

| Isolement social | Eviter de demander de l’aide pour la santé mentale ou sexuelle |

| Cohésion du mouvement | Difficulté à mobiliser collectivement à cause de la peur du jugement |

Perspectives D’avenir : Espoirs Et Stratégies D’action

Les travailleuses du sexe à Bamako ont toujours fait preuve d’une résilience remarquable face aux défis auxquels elles sont confrontées. Pour l’avenir, il est essentiel de cultiver un environnement propice à l’émergence de stratégies d’action collectives permettant de défendre leurs droits. Les mobilisations locales, s’inspirant de mouvements similaires à travers le monde, peuvent apporter des solutions innovantes pour contrer la stigmatisation. En mobilisant des alliés, tels que des organisations non gouvernementales et des institutions de santé, elles peuvent développer des campagnes de sensibilisation qui mettent l’accent sur leurs luttes, attirant ainsi l’attention sur la nécessité d’un traitement éthique et équitable.

Dans cette quête de justice, le partage de ressources et de connaissances au sein de la communauté est crucial. Les formations sur les aides juridiques et les droits des travailleuses du sexe permettront de bâtir une confiance mutuelle et une solidarité renforcée. En parallèle, les initiatives visant à fournir un accès à des services de santé de qualité, à l’instar d’un “Pharm Party” où les besoins en médicaments sont partagés, peuvent se révéler décisives pour contrer les obstacles liés à la santé et au bien-être. Ces efforts combinés privilégieraient l’autonomisation, la sécurité et la protection des droits.

En matière de perspectives, il est capital que les travailleuses du sexe s’engagent activement dans la formulation de politiques et de lois qui les concernent. L’institution de plateformes de dialogue avec les autorités locales pourrait permettre de discuter des réformes, comme la décriminalisation de leur activité, contribuant ainsi à une acceptation plus large. En s’unissant pour faire entendre leur voix, ces femmes peuvent espérer un未来 où leurs droits sont non seulement reconnus mais également respectés.

Comments are closed.