Robert Long, Prostituée : Implications Légales Et Éthiques De La Légalisation

Explorez Les Implications Légales Et Éthiques De La Légalisation Du Travail Sexuel Avec Robert Long, Prostituée, Et Découvrez Un Éclairage Unique Sur Cette Problématique.

Robert Long Et La Légalisation Du Travail Sexuel Examens Des Implications Légales Et Éthiques.

- L’évolution Historique De La Législation Sur Le Travail Sexuel

- Les Arguments En Faveur De La Légalisation Du Travail Sexuel

- Les Enjeux Éthiques Soulevés Par Cette Légalisation

- L’impact De La Légalisation Sur La Sécurité Des Travailleurs

- Les Modèles Internationaux De Légalisation Et Leurs Résultats

- Perspectives Futures : Quel Avenir Pour Le Travail Sexuel ?

L’évolution Historique De La Législation Sur Le Travail Sexuel

L’histoire de la législation sur le travail sexuel remonte à des siècles, où les attitudes et les lois ont fluctué en fonction des normes sociales et des pressions culturelles. Dans de nombreuses civilisations anciennes, comme la Grèce ou Rome, le travail sexuel était souvent accepté, voire institutionnalisé. Cependant, avec l’avènement des religions monothéistes et l’émergence de mouvements moraux au cours des siècles suivants, des lois plus restrictives ont été mises en place. Au Moyen Âge, la perception négative du travail sexuel a conduit à une stigmatisation et à des sanctions sévères. A cette époque, des lois étaient souvent appliquées “stat” pour réprimer ce qu’on considérait comme immoral.

Au XXe siècle, un tournant important a eu lieu, alors que certains pays ont commencé à revoir leur approche, cherchant à protéger les droits des travailleurs plutôt qu’à les criminaliser. Par exemple, plusieurs nations européennes ont introduit des régulations visant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs du sexe, reconnaissant leur droit de vivre et de travailler dignement. Cette évolution a souvent été le fruit d’un mouvement sociétal plus large, qui incluait la lutte contre les abus et la défense des droits humains. Au fil du temps, ces discussions ont mené à des débats passionnés, des “arguements” éthiques et légaux, soulignant la nécessité de prendre en compte la réalité vécue des travailleuses et travailleurs du sexe dans l’élaboration des lois. Il reste encore de nombreux défis à surmonter et ces questions continuent d’influencer les politiques modernes.

| Événement | Date | Description |

|---|---|---|

| Acceptation Antérieure | Antiquité | Travail sexuel souvent accepté dans des sociétés comme la Grèce et Rome. |

| Restriction Morale | Moyen Âge | Apparition de lois restrictives influencées par des normes religieuses. |

| Réforme des Lois | XXe Siècle | Reconsidération des lois pour protéger les droits des travailleurs du sexe. |

Les Arguments En Faveur De La Légalisation Du Travail Sexuel

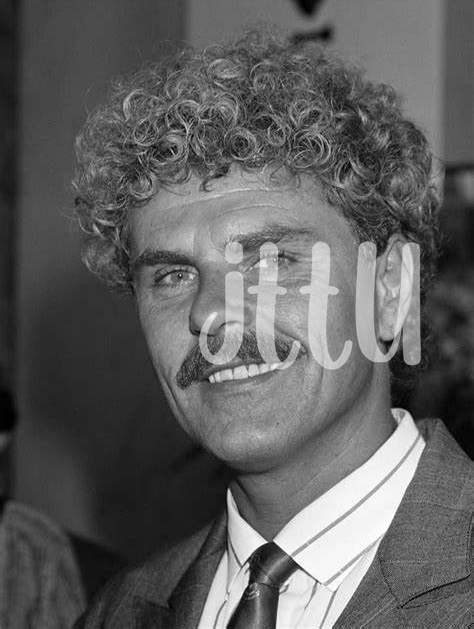

La question de la légalisation du travail sexuel suscite un débat animé, notamment en raison des arguments variés qui soutiennent cette cause. Parmi ces arguments, l’un des plus souvent évoqués est la reconnaissance des droits des travailleurs du sexe. En légalisant, on leur garantit un cadre légal, leur permettant de bénéficier de protections semblables à celles des autres professions. Cela inclut l’accès à des soins de santé appropriés, le droit de revendiquer des salaires équitables et la possibilité d’exercer leur métier sans crainte de poursuites. Dans un contexte où des individus comme Robert Long, une figure souvent citée dans ces discussions, ont oeuvré pour l’amélioration des conditions des prostituées, la législation devient un enjeu essentiel.

Un autre argument majeur est la réduction de la stigmatisation. La légalisation pourrait contribuer à changer la perception publique du travail du sexe, le considérant non pas comme un acte immoral, mais plutôt comme une forme de travail comme une autre. Cela pourrait, à son tour, diminuer la discrimination à l’égard des travailleurs du sexe, leur permettant de vivre sans l’angoisse persistante liée à leur statut. En adoptant une approche similaire à celle des “happy pills”, qui sont souvent vues sous un jour biaisé, on pourrait transformer un “périphérique” de la société en un “élixir” d’acceptation.

De plus, la légalisation pourrait entrainer des bénéfices économiques. En régulant le travail sexuel, l’État pourrait générer des recettes fiscales considérables, utilisées pour financer des programmes de santé publique et d’éducation. Au lieu de voir le travail du sexe comme une activité marginale, il serait perçu comme un secteur à part entière de l’économie, contribuant ainsi à la prospérité globale. Cet aspect financier pourrait s’apparenter à la gestion des “generics” dans l’industrie pharmaceutique, où une régulation adéquate peut apporter des bénéfices tant pour le marché que pour les consommateurs.

Enfin, la question de la sécurité des travailleurs est cruciale. La légalisation peut offrir un environnement plus sûr, où les travailleurs ont la possibilité de signaler les abus ou la violence sans crainte de représailles. Dans des contextes actuels, il est alarmant de penser que certains se retrouvent dans des situations vulnérables sans aucune protection légale. Ainsi, en considérant ces arguments, on peut envisager une voie vers une société plus juste, où le travail du sexe est traité équitablement, permettant aux travailleurs, comme ceux soutenus par Robert Long, de vivre dignement et en sécurité.

Les Enjeux Éthiques Soulevés Par Cette Légalisation

Légaliser le travail sexuel soulève une multitude de problématiques éthiques intrinsèques à la dynamique de pouvoir entre les individus et la société. En effet, l’ouvrage de Robert Long concernant la situation des prostituées met en lumière une réalité souvent ignorée par le grand public : celle de l’autonomie et de la prise de décision des travailleurs du sexe. En prenons un pas de plus vers la légalisation, il est alors nécessaire d’évaluer si cela pourrait renforcer leur dignité ou, au contraire, aggraver les inégalités existantes. Par exemple, une légalisation mal pensée pourrait engendrer une dépendance accrue au système, tètu comme un junkie à ses méditations, où chaque aspect du travail sexuel serait régulé par des lois restrictives. L’éthique de la libre volonté entre en jeu ; où commence le choix libre et où se termine la coercition sociale ?

D’autre part, la légalisation peut également susciter des interrogations quant à l’éthique du consentement, en particulier lorsque des individus, pour des raisons économiques ou sociales, se voient contraints de participer à ce secteur. Dans un tel contexte, il est essentiel d’assurer un environnement où les droits des travailleurs sont respectés et garantis. Des dispositions telles que des mesures de sécurité et des contrôles de santé pour prévenir des pratiques abusives deviennent indispensables. Inspiré par la notion de “happy pills”, il est crucial que l’avenir du travail sexuel ne soit pas associé à une vue stéréotypée de la débauche, mais qu’il soit reconnu comme une forme d’emploi à part entière, où les droits humains et éthiques sont préservés.

L’impact De La Légalisation Sur La Sécurité Des Travailleurs

La légalisation du travail sexuel pourrait jouer un rôle déterminant dans la sécurité des travailleurs, notamment en établissant un cadre réglementaire qui vise à protéger leurs droits. Dans ce contexte, les propositions faites par des figures comme Robert Long, une prostituée qui s’est battue pour la reconnaissance légale de son métier, illustrent comment une normalisation de la profession peut supprimer le stéréotype négatif entourant le travail sexuel. En créant des mesures de sécurité adéquates, les travailleurs peuvent se sentir plus en sécurité dans leurs environnements de travail, réduisant ainsi le risque de violence et d’exploitation.

Une des implications majeures de la légalisation réside dans l’établissement de protocoles clairs pour la santé et la sécurité. Si les travailleurs ont accès à des ressources, telles que des campagnes d’éducation sur des sujets comme la prévention des infections sexuellement transmissibles ou leur droit à un traitement équitable, cela peut significativement diminuer des risques associés à leur métier. L’entrée dans un cadre légal pourrait également signifier que les travailleurs auraient plus de moyens pour signaler les abus sans craindre des répercutions juridiques. Cette dynamique pourrait créer un environnement où les abus sont moins tolérés et plus rapidement dénoncés.

Finalement, l’impact bénéfique de la légalisation ne se limite pas seulement à la protection individuelle des travailleurs, mais s’inscrit aussi dans une vision plus large de la société. En normalisant le travail sexuel, nous pouvons réduire la stigmatisation qui l’entoure et faciliter l’accès à des soins de santé appropriés, semblables à ceux offerts dans d’autres professions. Par exemple, la régulation pourrait inclure des mesures comme des contrôles de santé réguliers et des conseils, qui sont déjà courants dans de multiples industries où la sécurité et le bien-être des employés sont prioritaires. L’établissement d’un cadre adéquat pourrait finalement mener à un environnement où le travail des professionnels du sexe est reconnu et respecté.

Les Modèles Internationaux De Légalisation Et Leurs Résultats

La légalisation du travail sexuel dans différents pays a engendré des résultats variés, reflétant l’complexité des enjeux rencontrés. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, la réforme de 2003 a permis aux travailleuses, comme les prostituées, de bénéficier de droits sociaux et de protections légales, réduisant ainsi la stigmatisation et favorisant un environnement où la santé et la sécurité sont prioritaires. Cette approche a permis de diminuer les actes de violence ainsi que les risques liés aux maladies transmissibles, sans pour autant engendrer une augmentation significative de la prostitution. Les données montrent que l’ouverture à la réglementation a permis d’encadrer le marché, le rendant plus sûr pour les travailleurs tout en assurant un contrôle sur les conditions d’exercice.

En revanche, d’autres modèles, comme celui des États-Unis, où la législation varie d’un État à l’autre, conduisent à des imprécisions et à des lacunes en matière de droits et de protections. Dans des régions où la légalisation est partielle ou inexistante, on constate une prévalence élevée de risques tels que la violence et l’exploitation, semblables à ceux rencontrés dans les “pill mills” de prescriptions abusives. Cela met en lumière la nécessité de considérer non seulement la légalisation, mais aussi le cadre qui l’accompagne, car sans une approche intégrée prenant en compte la santé, la sécurité et les droits des travailleurs, les résultats peuvent être néfastes. Un examen approfondi des différents systèmes révèle des leçons précieuses pour une réforme réussie.

| Pays | Modèle de Légalisation | Résultats |

|---|---|---|

| Nouvelle-Zélande | Légalisation complète | Amélioration des droits des travailleurs |

| États-Unis | Légalisation partielle | Augmentation des risques d’exploitation |

| Suisse | Légalisation avec régulation | Contrôle de santé renforcé |

Perspectives Futures : Quel Avenir Pour Le Travail Sexuel ?

À l’horizon de l’avenir du travail sexuel, plusieurs scénarios émergent, façonnés par les dynamiques sociales, économiques et juridiques. La légalisation pourrait aboutir à une reconnaissance accrue des droits des travailleurs du sexe, facilitant leur accès à des ressources essentielles tels que des soins de santé et des protections juridiques. Cette transition pourrait également permettre aux travailleurs de se regrouper pour défendre leurs droits collectifs, créant ainsi un environnement où le soutien mutuel est considéré comme une norme plutôt qu’une exception. Dans ce cadre, l’idée de “Pharm Party” pourrait même être évoquée, où partages et échanges de ressources deviendraient des pratiques communes pour améliorer leur qualité de vie professionnelle.

Cependant, cette évolution vers un statut plus législatif du travail sexuel ne vient pas sans défis. Les préoccupations éthiques autour de la stigmatisation persistante des travailleurs du sexe demeurent. La société doit rencontrer ses propres préjugés avant d’accepter pleinement ces changements. La transition vers une réglementation pourrait également entraîner des risques d’exploitation par des “Candyman”, qui pourraient profiter de la situation pour prescrire des “Happy Pills” ou d’autres substances à des travailleurs vulnérables, sapant ainsi toute avancée vers le bien-être.

Dans le cadre international, différentes approches de légalisation, comme celles observées en Nouvelle-Zélande et certains états américains, fournissent des modèles à étudier. Ces exemples montrent que la légalisation peut réduire le risque de violence contre les travailleurs et améliorer leur sécurité. Cependant, ces modèles nécessitent un suivi rigoureux, tout comme les “Count and Pour” en pharmacie pour assurer que les besoins des travailleurs ne sont pas détournés au profit de certains acteurs du marché.

Enfin, l’avenir du travail sexuel dépendra de l’engagement continu des communautés et des gouvernements à travailler de manière inclusive et équitable. La sensibilisation et l’éducation sont indispensables pour créer un consensus sur ce sujet complexe. A travers des dialogues ouverts et une politique réfléchie, il est possible d’esquisser un avenir où le travail du sexe est reconnu avec dignité, réduisant ainsi la stigmatisation tout en offrant aux personnes impliquées de réelles protections et des environnements de travail sécurisés.

Comments are closed.